谁还没在短视频刷到过孙俪哭戏?《蛮好的人生》里她抱着奖杯无声落泪,弹幕直接炸了:"这眼泪能砸穿屏幕!"

一、孙俪凭什么能演活"中年玛丽苏"?

看《蛮好的人生》,别人演中年危机是洒狗血,她演怎么就成了人间真实?胡曼黎被出轨、失业、负债三连暴击,可你看她踩着高跟鞋抢客户的样子——哪像落魄主妇?分明是战神附体!

中年玛丽苏最怕悬浮,但孙俪硬是把狗血剧情踩成了水泥地。她眼角的细纹会说话,发怒时脖颈爆青筋,连握咖啡杯时颤抖的手指都在演戏。就问:这种"毁容式演技",现在小花谁敢接招?

二、职场女强人专业户,凭啥不油腻?

从《安家》房似锦到《理想之城》苏筱,孙俪的职场剧永远自带防油膜。秘诀在哪?看看她处理细节:谈判前反复捻合同页脚,加班时把高跟鞋偷偷踢到桌下,被质疑时冷笑的嘴角先绷紧再放松——全是打工人DNA动了的设计!

更绝的是她能平衡"飒"和"惨"。胡曼黎被下属阴阳"更年期",她反手甩出KPI暴击,转头却躲在消防通道啃三明治。这不就是我们?白天当霸王花,深夜emo成流泪猫猫头。想问孙俪:姐是不是在我们工位装了摄像头?

三、奖杯当抱枕?这姐把野心写在脸上!

《蛮好的人生》最扎心名场面:胡曼黎深夜跪在地毯上,把奖杯一个个擦亮摆好。弹幕瞬间破防:"这不就是我藏起的获奖证书?""35岁后连朋友圈都不敢发奖状了……"孙俪演出了所有中年人的隐秘骄傲——那些咬牙拼来的勋章,怎甘心当废铁卖掉?

但你看她怎么破局!客户资源变救命稻草,前夫求复合反手送进局子。没有金手指大女主,只有把玻璃渣碾成红毯的狠劲。弹幕金句刷屏:"姐的奖杯不是装饰品,是复活甲!"

结尾暴击:

当00后都在求"人生剧本",孙俪早就把答案摔在我们脸上:哪有什么开挂的命?姐的江山全是血肉筑成!记住——能把你奖杯当废品回收的人,永远只有你自己。下次想认怂时,想想胡曼黎擦奖杯的眼神:"老娘的勋章,阎王爷来了都得夸句真好看!"

「狗头萝莉」的故事

5584资讯2025-12-07

《误杀3》曝片段 刘雅瑟张榕容传递女性互助力量

4319资讯2025-12-07

《操纵者》上线,张子健刘威葳主演,抗日谍战剧,走爽剧路线

4037资讯2025-12-06

《暗夜与黎明》今晚收官 陈哲远聂远邢菲姚安娜共展初代公安风采

3613资讯2025-12-07

《香水佳人》首播,女性苦情剧,一妻一妾的悲惨生活,适合老年人

2901资讯2025-12-06

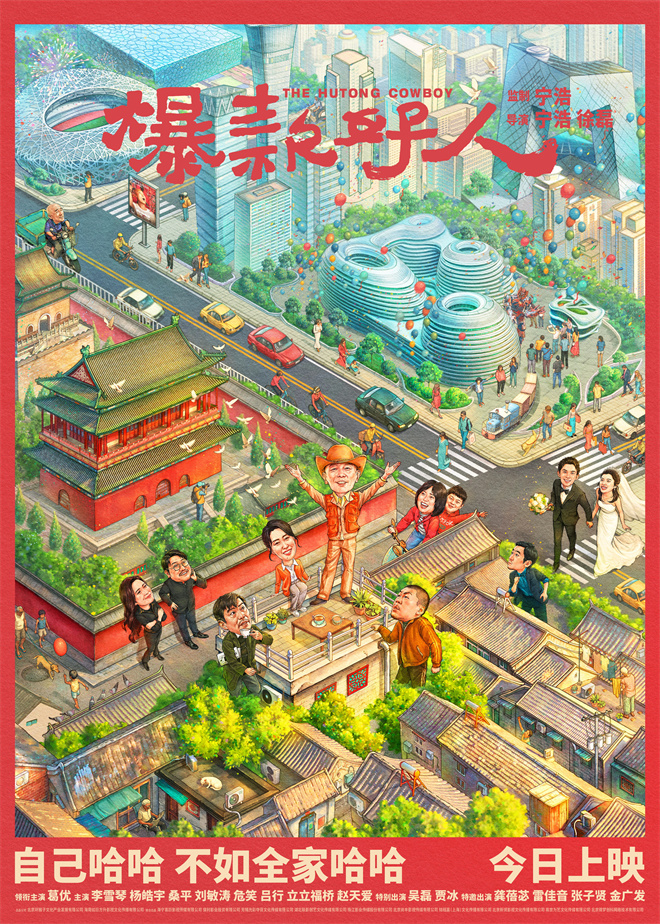

葛优“好人团”好事连连看!《爆款好人》正式上映

2859资讯2025-12-06

登春晚一夜成名,56岁在异国离世,临终前才知道自己的身世!

2812资讯2025-12-07

EXO金钟仁将于5月11日入伍 将于2025年2月退伍

2540资讯2025-12-07

苗苗崩溃痛哭,郑恺被全网痛骂:别装“好男人”!

2476资讯2025-12-07

SEVENTEEN夫硕顺将于2025年1月初回归 目前正在积极准备中

2228资讯2025-12-06